Rechercher : vila-matas

Histoires minuscules et parallèles

Enrique Vila-Matas (Journal volubile) : "La vie fabrique d'étranges coïncidences. Au petit matin alors que je m'inquiétais de l'éventuelle destruction du fabuleux palmier de la rue Cardener que j'ai devant chez moi, Isabel Nuňez se souciait de celle, si redoutée, du merveilleux jujubier de la rue Arimon où elle habite. Histoires minuscules et parallèles, petits malaises graves."

Un peu plus loin : "D'autres coïncidences : avant d'habiter cette maison qui est en face du palmier de la rue Cardener, je suis longtemps resté dans un appartement de la rue Arimon, (...). J'ai trouvé des informations concernant le jujubier sur le blog d'une amie d'Isabel Nuňez (www.objet-a.blogspot.com) : "Cet arbre (Zizyphus Jujuba), ginjoler en catalan, originaire de Chine, arriva probablement en Andalousie par le biais de la culture arabe. Pékin en est plein, il est très répandu dans les cours des Hutons et dans les maisons traditionnelles. En Espagne, il y en avait beaucoup à Grenade. A Barcelone, il y en a un, rue Arimon."

Barcelone, avril 2006 (voyage personnel)

Chez Vila-Matas, réalité et fiction sont si entremêlées que l'on se prend à douter de tout. Ainsi, j'ai vérifié si le blog mentionné était bien réel. Il l'est. On peut lire aussi le blog d'Isabel Nuňez. Sur le site officiel de Vila-Matas, on peut d'ailleurs consulter une liste assez longue de blogs qu'il aime à fréquenter : aucune marque de mépris ou de condescendance vis-à-vis de ce support d'expression, comme en rencontre encore souvent chez les écrivains français. De même, je suis certain que les coïncidences, ils ne les inventent pas. Pourquoi d'ailleurs les inventer lorsque la vie vous en propose si régulièrement qui défient l'imagination ?

Il y a un point commun entre ces écrivains de la coïncidence, que ce soit Sebald, Auster ou Vila-Matas, c'est l'absence de théorisation du phénomène. Rappelons ce qu'a dit Paul Auster de son Carnet rouge : un art poétique sans théorie. Oui, aucune tentative d'explication n'est à relever, aucune invocation d'un principe subtil ou d'une instance cachée, aucune perspective transcendantale ou parapsychologique. Les faits seuls, rapportés précisément. Le mystère pur des faits.

L'inexplicable de l'improbable.

Il reste cette petite commotion intime que nous procure la coïncidence quand nous la vivons On peut s'en débarrasser aisément en jugeant que ce n'est justement qu'une coïncidence, et disant cela nous présupposons que ce n'est en somme qu'une rencontre fortuite, ce n'est que le fameux croisement de deux chaînes causales indépendantes. Un épiphénomène sans conséquence, un détail mineur sur la toile de fond de la vie, au bout du compte une broutille. Au fond de soi-même, cependant, pour quelques-uns d'entre nous, c'est du sens qui cherche à poindre, c'est parfois un signe qui éclaire l'horizon, c'est un accord soudain dans le tohu-bohu des existences, accord qui peut être aussi l'écho d'une dissonance.

Car où nous emmène donc Vila-Matas avec ses arbres en péril ? Rien moins que sur une réflexion très générale et relativement désabusée sur le devenir de sa ville :

" Je sais bien que la fin du jujubier, du cèdre et du palmier ne signifie pas la fin du monde, mais c'est à partir de petits malaises graves que se forge un grand malaise grave et se répand cette rumeur que beaucoup d'entre nous avons déjà entendue et qui dit que la ville étant vendue à la spéculation immobilière et à un tourisme qui nivelle tout, l'industrie culturelle étant offerte à Madrid, on assiste à la fin de Barcelone. Et il n'y a pas que la barbarie qui, en une seule matinée, est arrivée jusqu'à moi par trois voies différentes (preuve de la somme élevée de sauvageries), mais aussi ce malaise croissant : constater que la ville n'est plus à nous, qu'elle est un grand parc thématique pour étrangers et qu'à force de stupidité, Barcelone court à sa perte, comme le confirmeront simplement les prochaines années."

16 septembre 2009 | Lien permanent

Fortis imaginatio generat casum

Le facteur de coïncidences sonne souvent plusieurs fois. Fait qui s'est vérifié encore aujourd'hui. Suite au commentaire que m'avait laissé Sylvie Durbec sur mon dernier billet, je suis retourné sur La Petite Librairie des Champs, et j'ai cliqué sur le lien de Karlatone, intitulé Una fuerte imaginación hace que las cosas sucedan, daté du 14 août 2010. Il s'agissait indubitablement de cette amie mexicaine dont elle me parlait dans le commentaire, mais sans me donner ses coordonnées précises.

J'ai lu* ce texte passionnant à maints égards, qui ne craint pas d'attribuer à Montaigne la création du concept de hasard objectif (azar objetivo). Entendons bien que si le terme en est bel et bien créé par André Breton, Karlatone (Karla Olivera) voit l'ébauche de l'idée chez Montaigne. Cette filiation intellectuelle n'a, à ma connaissance, jamais été relevée, et je ne m'attarderai pas ici à en discuter la pertinence. Je veux juste verser un élément de plus à ce dossier du hasard objectif (si l'on veut bien garder pour l'instant ce concept sous la main) tel qu'il s'est présenté à moi, une fois de plus, avec la récurrence de la même citation de saint Luc, dans un journal de Julien Green acheté à Angles sur Anglin et dans un livre de pensées fragmentées nommé Etincelles.

Au début de l'article, Karla cite Enrique Vila-Matas : "En las primeras páginas de Doctor Pasavento, Enrique Vila-Matas (EVM) advierte “Fortis imaginatio generat casum, es decir, una fuerte imaginación generó el acontecimiento, que decían los clérigos en tiempos de Montaigne.”"** Il se trouve tout de suite qu'Enrique Vila-Matas est l'un de ces écrivains de la coïncidence dont j'ai déjà eu l'heur de parler. Il se trouve encore que ce livre-là, Doctor Pasavento, je l'ai lu (et je suis encore loin d'avoir tout exploré de l'oeuvre du catalan), mais j'avoue que j'avais complètement oublié ce début à la tour de Montaigne, et a fortiori la devise. Il se trouve enfin que je l'avais acheté, comme Ce qui reste de jour, à Angles sur Anglin, le 14 août 2007, trois ans donc jour pour jour avant la parution de l'article de Karla (dont je n'aurais sans doute jamais pris connaissance sans le commentaire de Sylvie).

Est-ce ma (puissante ?) imagination qui a engendré cet événement (qui ne bouleversera pas la face du monde, j'en conviens) et provoqué cette nouvelle coïncidence ? J'ai plutôt l'impression d'une confluence des imaginaires ; d'une rencontre polarisée par un lieu, un moment, un thème ; d'un rendez-vous impromptu auquel nul ne s'attendait. Aucune intention, aucune image au départ, juste l'attention à ce qui survient, à ce qui tombe, oui, comme un coup de dés, improbable et lumineux.

______________

* Merci à Stéphanie, qui a établi la traduction intégrale de l'article. J'ai dit que je lisais l'espagnol, mais de terribles lacunes de vocabulaire m'en obscurcissaient ici et là le sens.

** Dans les premières pages de Doctor Pasavento, Enrique Vila-Matas avertit : « Fortis imagination generat casum, autrement dit une forte imagination engendre l'évènement, disaient les clercs au temps de Montaigne ».

18 août 2010 | Lien permanent | Commentaires (1)

Journal volubile et Man on wire

Le voyage à faire le voici

Lève-toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel

Philippe Petit (Traité du funambulisme, Actes Sud, 1997)

Enrique Vila-Matas, autre écrivain majeur de la coïncidence, écrivais-je en note d'un article récent.

De la médiathèque, je rapportai mercredi le dernier ouvrage du catalan : Journal volubile, publié chez Christian Bourgois, et m'y plongeai immédiatement, car la lecture de Vila-Matas est toujours jubilatoire. Le thème de la coïncidence ne tarda pas à affleurer, mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine note, transportons-nous plutôt vers la page 223 - nous sommes en décembre 2007 - et l'écrivain évoque le funambule Philippe Petit :

De la médiathèque, je rapportai mercredi le dernier ouvrage du catalan : Journal volubile, publié chez Christian Bourgois, et m'y plongeai immédiatement, car la lecture de Vila-Matas est toujours jubilatoire. Le thème de la coïncidence ne tarda pas à affleurer, mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine note, transportons-nous plutôt vers la page 223 - nous sommes en décembre 2007 - et l'écrivain évoque le funambule Philippe Petit :

"Paul Auster se souvient encore très bien et avec émotion du matin de 1974 où son ami le funambule Philippe Petit "fit un cadeau d'une étonnante et incontestable beauté à New York". Ce jour-là, Philippe Petit, après des mois de préparatifs, tendit à la surprise de tous un fil d'acier entre les tours jumelles du World Trade Center, alla d'une terrasse à l'autre et traversa le vide en quarante-cinq minutes immortelles." Paul Auster, ami de Vila-Matas, est un autre écrivain majeur de la coïncidence, comme en témoigne éloquemment Le Carnet rouge, un recueil de treize histoires vraies - Auster insiste bien là-dessus - qui reposent toutes sur des coïncidences improbables. "De son Carnet rouge, écrivent les éditeurs, où il consigne et même collectionne des événements étranges par leurs coïncidences, Paul Auster dit que "c'est un art poétique sans théorie". " J'ai ressorti le livre de son rayonnage et vu que je l'avais acheté à Lyon, dans la collection Babel, le 25 avril 1995. En août 1997, à La Châtre, c'est le Traité du funambulisme de Philippe Petit que je m'étais procuré, et c'est Paul Auster, encore lui, qui en signait la préface.

J'en étais donc là jeudi soir 10 septembre et jusqu'ici, je vous l'accorde, rien de remarquable à signaler. Le lendemain, je me rends à mon travail, à pied, mais j'arrive un peu en avance, la grille du bâtiment où doit avoir lieu la réunion est encore fermée. Je repars en sens inverse et, au petit marchand de journaux de la Place Monestier, j'achète Le Monde. Pour passer le temps, je suis comme ça, j'achète des quotidiens nationaux menacés par la presse gratuite et l'internet.

Mais c'est seulement dans l'après-midi que j'ai le temps de m'y plonger. Vendredi, jour du supplément littéraire. Or, dans un article de Florence Noiville sur le dernier roman de Colum Mac Cann, voici que resurgit le funambule :

"Au milieu de son nouveau roman, Colum McCann a glissé une photo. C'est une image rectangulaire, en noir et blanc, page 297. On y voit les tours du World Trade Center reliées entre elles par un câble, avec... qu'est-ce donc que ce point noir minuscule posé sur le fil ? Un homme ? Oui, un homme avec une perche dans les mains. Un homme dont la silhouette dessine comme une croix. Debout dans les nuages, il danse au-dessus du vide, à la hauteur du 110e étage...

Tout le livre tourne autour de cette "miniature noire dans un ciel orageux". Une vision qui reflète un fait divers réel : le 7 août 1974, un funambule nommé Philippe Petit - un Français - s'amusa à traverser, à 412 mètres du sol, la distance qui séparait alors les Twin Towers. "Ceux qui le virent se turent, écrit McCann. (...) Un silence terrible, superbe, à l'écoute de lui-même. Certains pensèrent à une illusion d'optique, un effet d'atmosphère. (...) D'autres se signèrent. Les yeux fermés, en l'attente d'un bruit sourd."

Le soir même, je retournai au Journal volubile et relisai les pages consacrés à Philippe Petit, et je m'avisai que nous étions précisément à cette date anniversaire du 11 septembre, qui n'a pas fini de hanter l'Amérique.

________________________________________

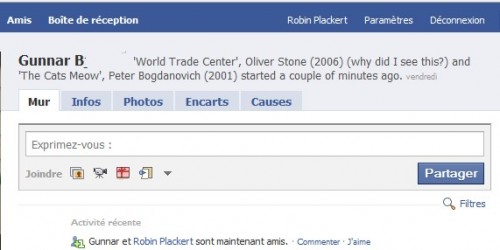

Hier soir, je reçois un message de Facebook : Gunnar B. m'a ajouté en tant qu'ami et je suis amené à confirmer ou non cette demande. Il faut savoir que je ne suis pas vraiment un usager de Facebook, j'y ai ouvert un compte par curiosité je ne sais même plus à quelle date, et depuis je n'y avais plus touché. Or, le 2 septembre dernier, Aurore B. B. m'ajoutait en tant qu'ami. C'était la première amie que j'avais sur Facebook... Elle avait découvert le blog et retrouvé ma trace sur le réseau (alors que je n'avais jamais donné une quelconque publicité à cette inscription). J'acceptai son offre par curiosité, et voici donc que son mari, Gunnar, suédois né la même année que moi, me sollicitait à son tour. J'ai également accepté (j'ai donc maintenant deux amis, c'est magnifique) d'autant plus que le message en tête de sa page résonnait furieusement avec la coïncidence que j'ai évoquée plus haut. Qu'on en juge :

13 septembre 2009 | Lien permanent | Commentaires (4)

Le problème d'Aladin

Nous avions laissé Vila-Matas en pleine déploration sur Barcelone. Dans une autre passage de son Journal volubile il récidive : pendant le pont de la Toussaint 2007, il écrit qu'on "peut presque percevoir le profond silence des habitants de la ville qui sont partis en masse, oubliant - c'est dans l'air du temps - aussi bien la révolution que les morts."

"La débandade générale, poursuit-il, montre clairement que, à l'instar de la révolution, le vieux culte des morts file déjà un mauvais coton en Occident et que Barcelone ne fait pas exception à la règle. On ne coexiste plus, comme jadis, avec les ancêtres et on s'éloigne dangereusement de la culture de la mémoire. Jadis on coexistait avec les morts qui mouraient mais faisaient toujours partie du paysage moral."

Que lit-il au même moment ? Rien moins que Campo Santo de W.G. Sebald. "Dans tous les livres de cet auteur, précise-t-il, on trouve une prose méticuleuse et posée qui, dans sa morosité illimitée, se bat pour récupérer la souffrance, le deuil et la mémoire."

Il enchaîne en racontant qu'hier un livre s'est détaché d'un rayonnage, roulant par terre, livre qui se révéla être Le Problème d'Aladin d'Ernst Jünger. "Feuilletant les premières pages, je me suis rendu compte que Jünger avait été, lui aussi, obsédé par certains aspects de la décadence du culte des morts qui donnent tant de fil à retordre à son compatriote Sebald. Il est fort probable que, dans la vie, ils ne s'intéressaient guère l'un à l'autre, mais relisant Le Problème d'Aladin, je n'ai pu m'empêcher qe trouver que ces deux écrivains, à première vue si incompatibles et, au fond, très proches quant à leur inquiétude sur la perte accélérée de la mémoire dans notre culture, avaient en commun quelque chose d'insoupçonné."

J'ai lu un certain nombre de livres de Jünger, mais pas Le Problème d'Aladin, cependant je me souviens qu'il l'évoque dans les Entretiens avec Julien Hervier. De fait, j'y retrouve au chapitre XI les mots même qu'emploie Vila-Matas pour résumer la pensée de Jünger, et c'est à se demander si ce n'est pas précisément à ce volume d'Entretiens (publié chez Gallimard, dans la collection Arcades en 1986) qu'il a puisé l'essentiel de son propos :

"Comment la culture est-elle née ? Elle est née avec le culte des morts, avec la vénération religieuse des ancêtres ; cela a commencé avec les pyramides et avec les tumulus que construisaient les hommes préhistoriques, avec leurs cavernes et leurs grottes. Tout cela se perd, et même n'existe plus. Si je me suis penché sur ces questions de sépultures, c'est que je tiens le fait que le culte des ancêtres ait beaucoup souffert pour un trait caractéristique de la décadence actuelle. Quand je vais me promener dans un cimetière, je suis saisi par un sentiment de tristesse qui n'est pas dû aux malheureux défunts, mais à l'épouvantable uniformité avec laquelle on pense à eux."

Dans Campo Santo, on l'a vu, se trouvent des illustrations frappantes de cette place qu'occupaient les morts dans la société corse.

Maintenant, je voudrais juste terminer sur un autre extrait éclairant d'une interview de Sebald, reprise dans le volume intitulé L'archéologue de la mémoire, Conversations avec W.G. Sebald, paru cette année chez chez Actes Sud. Carole Angier pose une question concernant son livre Les Emigrants :

C. A. : Pouvez-vous nous parler de cet ami du Dr Selwyn, Johannes Naegeli, qui était guide de montagne, et de cette incroyable coïncidence qui fait qu'un jour, dans un train, vous êtes tombé par hasard sur un article qui relatait la découverte de son corps, rejeté par le glacier soixante-douze ans après sa disparition ? Cela illustre tellement bien votre ouvrage - "Voilà donc comment ils reviennent, les morts".

W.G.S. : Le Dr Selwyn m'avait parlé de l'époque où il avait vécu en Suisse avant la Première Guerre mondiale, de ce guide de montagne suisse avec qui il s'était lié d'amitié, et à quel point cela avait été important pour lui. Plus tard je n'avais pas réussi à me souvenir du nom qu'il avait mentionné ni même s'il avait mentionné un nom. Ni s'il avait précisé que son ami avait disparu. Mais j'ai bel et bien trouvé cet article dans un train, juste au moment où je commençais à écrire cette histoire. Un guide de montagne, la même année, au même endroit... Il suffisait d'un petit ajustement pour que ça concorde."

25 septembre 2009 | Lien permanent

Des coïncidences révélatrices : Sebald et Kuffer

Il est quelques rares écrivains qui intègrent dans leur oeuvre la coïncidence. La plupart des autres s'en méfient comme de la peste : une fiction digne de ce nom ne devrait pas faire apparaître de coïncidence. Celle-ci étant interprétée comme la pire des facilités. Pourtant, dans notre propre existence, la coïncidence, qu'on la considère comme un hasard ou un événement significatif, est tout d'abord un fait, un phénomène advenant sans régularité mais concernant tout le monde, une aspérité de la vie quotidienne qui étonne, amuse ou inquiète, en tout cas qui produit une impression plus ou moins vive sur nos sens et notre entendement.

Parmi ces auteurs qui ne refusent donc pas la coïncidence, il y a le grand écrivain allemand W.G. Sebald. Né le 18 mai 1944 en Bavière, il quitte volontairement l'Allemagne à 22 ans pour étudier en Suisse et en Angleterre, où il choisit de résider. Sa carrière littéraire est relativement brève, puisque sa première oeuvre de fiction paraît alors qu'il est dans sa quarante-quatrième année et qu'il trouve la mort dans un accident de voiture à Norwich, le 14 décembre 2001. Dans cet intervalle, plusieurs chefs d'oeuvre, récits plutôt que romans, d'une écriture éblouissante mêlant de manière inextricable l'autobiographie et la pure fiction, intégrant dans son cheminement des photographies souvent sans beauté particulière mais jetées là comme autant d'indices d'un parcours souvent douloureux, obsédé par le deuil et la mémoire. Et, ce qui pour moi est extraordinaire, c'est que la lecture de chacun de ses livres s'est toujours accompagnée, sans que je l'eusse moindrement cherché, de coïncidences remarquables.

Ayant plusieurs fois éprouvé ce système d'échos entre le livre sebaldien et la vie, j'étais encore plus en éveil en abordant le dernier opus, posthume, de Sebald, Campo Santo (Actes Sud), qui reprend quatre récits corses extraits d'un manuscrit inachevé, ainsi que quatorze essais inédits en France. Le 31 juillet, de retour du pays des baïnes, je commence l'ouvrage. Le deuxième récit, qui donne son titre au livre, Campo Santo, évoque à partir de la visite du cimetière de Piana les anciennes croyances corses sur le monde des morts. Par exemple, "(...) l'idée que certaines personnes fussent en quelque sorte au service de la mort était encore largement répandue en Corse jusque dans les décennies suivant la dernière guerre. A ces culpa morti, acciatori ou mazzeri, comme on les appelait, des hommes aussi bien que des femmes qui, comme il est attesté, étaient issus de toutes les couches de la population et extérieurement ne se distinguaient en rien des autres membres de la communauté, on attribuait la capacité de sortir de leur maison pendant la nuit en quittant leur corps pour aller à la chasse. Obéissant à une pulsion qui s'emparait d'eux comme d'une maladie, ils se tapissaient, disait-on, dans les ténèbres au bord des rivières ou des sources, ils y étranglaient un animal, renard ou lièvre, qui venait étancher sa soif et dans le visage épouvanté duquel les êtres frappés de cette forme meurtrière de somnambulisme reconnaissaient le double d'un habitant de leur village, parfois même celui d'un parent proche, qui à partir de cet instant effrayant portait la marque de la mort."

Ayant plusieurs fois éprouvé ce système d'échos entre le livre sebaldien et la vie, j'étais encore plus en éveil en abordant le dernier opus, posthume, de Sebald, Campo Santo (Actes Sud), qui reprend quatre récits corses extraits d'un manuscrit inachevé, ainsi que quatorze essais inédits en France. Le 31 juillet, de retour du pays des baïnes, je commence l'ouvrage. Le deuxième récit, qui donne son titre au livre, Campo Santo, évoque à partir de la visite du cimetière de Piana les anciennes croyances corses sur le monde des morts. Par exemple, "(...) l'idée que certaines personnes fussent en quelque sorte au service de la mort était encore largement répandue en Corse jusque dans les décennies suivant la dernière guerre. A ces culpa morti, acciatori ou mazzeri, comme on les appelait, des hommes aussi bien que des femmes qui, comme il est attesté, étaient issus de toutes les couches de la population et extérieurement ne se distinguaient en rien des autres membres de la communauté, on attribuait la capacité de sortir de leur maison pendant la nuit en quittant leur corps pour aller à la chasse. Obéissant à une pulsion qui s'emparait d'eux comme d'une maladie, ils se tapissaient, disait-on, dans les ténèbres au bord des rivières ou des sources, ils y étranglaient un animal, renard ou lièvre, qui venait étancher sa soif et dans le visage épouvanté duquel les êtres frappés de cette forme meurtrière de somnambulisme reconnaissaient le double d'un habitant de leur village, parfois même celui d'un parent proche, qui à partir de cet instant effrayant portait la marque de la mort."

Retrouvant mon ordinateur après une quinzaine de jours privés de connexion internet, je fis ce même jour de juillet le tour des blogs répertoriés dans mon agrégateur Netvibes. En été, le flux de publication se ralentit et je n'avais pas trop de sources à examiner. C'est ainsi que je passais en revue les billets de Jean-Louis Kuffer, les Carnets de JLK, qui, soit dit en passant, n'est pas gagné par la torpeur estivale, bien au contraire : parmi les nombreuses notes écrites pendant mon absence, l'une retint évidemment mon attention avec son titre : Des coïncidences révélatrices. Sixième volet de notes dites panoptiques sur plusieurs ouvrages en cours de lecture, qui commençait donc ainsi :

"Je venais de retrouver mon exemplaire d’Images de pensée de Walter Benjamin, en rangeant ma bibliothèque, lorsque j’ai commencé de lire le dernier livre de Pascal Quignard, La barque silencieuse, dont les premières pages évoquent ce mouvement qui définit entre tous le « littéraire», consistant à aller au fond des mots, en l’occurrence le premier mot de corbillard, issu des coches d'eau sur lesquels on transportait les nourrissons sur la Seine entre Corbeil et Paris, hurlants. En même temps que j’évoquais, dans un récit que je suis en train de finir sous le titre de L’Enfant prodigue, mes retrouvailles imaginaires avec mon premier mort, à dix ans, dans le quartier des Oiseaux de notre enfance, en la personne d’un petit leucémique prénommé Pierre-Alain ou Pierre-Louis, je ne sais plus bien, et que j’ai appelé Pilou, en même temps que je nous revoyais observer les scarabées je lisais ces jours le très étrange nouveau livre du très étrange Jean-Marc Lovay, Tout là-bas avec Capolino, qui lui aussi descend au fond des mots comme un plongeur en apnée, à la recherche en outre de ce qu’on pourrait dire l’Esprit du conte. Or ce que je me dis à chaque fois, de telle nouvelle rencontre survenue en ce moment précis, et pas à un autre, à telle autre intersection d’observations ou d’expériences, que ces coïncidences figurent le croisement par excellence de la vie et de nos destins. Vie et destin, soit dit en passant : grande rencontre et grande expérience, il y a pas mal d'années déjà, de cet immense roman de Vassili Grossman qui me reste comme un inoubliable concentré de mots sondant l’existence…"

Remarquons qu'ici l'évocation de la coïncidence est produite par ces rencontres de lecture tournant autour du thème de la mort. Or, l'idée de destin et les retrouvailles imaginaires de JLK avec son premier mort, à l'âge de dix ans, font directement écho à la suite du texte de Sebald cité plus haut :

"Ce qui est à la base de cette superstition extrêmement bizarre que nous avons aujourd'hui du mal à nous représenter, et qui manifestement n'a pas été touchée par le dogme chrétien, c'est la conviction, née dans la communauté de souffrance de la famille à la suite d'une série apparemment infinie d'expériences des plus douloureuses, qu'il existe un royaume des ombres qui s'étend jusqu'en plein jour, et dans lequel le destin, qui finit par nous rattraper, est prédéterminé par l'action d'une puissance perverse. Mais les acciatori, que Dorothy Carrington appelle les chasseurs de rêves, n'étaient pas seulement le fruit d'une imagination mue par un profond fatalisme ; ils pourraient aussi témoigner de la thèse aussi improbable que convaincante du psychanalyste Freud, à savoir que pour la pensée inconsciente même celui qui est mort d'une mort naturelle a été assassiné. Je me revois très bien, petit garçon, me tenant pour la première fois devant un cercueil ouvert avec dans le coeur le sentiment obscur que mon grand-père qui y était étendu sur les copeaux de bois avait été la victime d'une scandaleuse injustice, qu'aucun de nous autres survivants ne pourrait jamais réparer."

A ceci je ne peux qu'ajouter, sans plus de commentaires, le deuxième paragraphe de l'article de JLK :

"On passe parfois des années à proximité de quelqu’un avant de le rencontrer vraiment. Cela m’est arrivé avec Philip qui partage ces jours notre vie et divers projets communs, dont notre Panopticon (lui par l’image et moi par les mots) et qui lit ces jours La Patience du brûlé de Guido Ceronetti, me disant qu’il se sent tout proche de ce grappilleur d’ « images de pensée », pour reprendre l’expression de Walter Benjamin, dont Ceronetti est à divers égards un héritier, comme l’est aussi un Ludwig Hohl ou, selon Bruno Tackels , le biographe de WB, comme le sont aussi un Pascal Quignard, un Enrique Vila-Matas* ou un Sebald, autres purs « littéraires »."

____________________

* Enrique Vila-Matas a par ailleurs déjà été matière d'une note dans le Facteur de Coïncidences : Paris ne finit jamais. (Je l'avais alors mal orthographié : Vila prenant un l et non deux). Vila-Matas : autre écrivain majeur de la coïncidence.

03 août 2009 | Lien permanent | Commentaires (3)

Paris ne finit jamais

Entracte dans le feuilleton Denis Gaulois. Ceux qui me lisent régulièrement savent que je tire deux fils distincts sur ce site, l'un est bien entendu l'enquête autour de la géographie sacrée du Bas-Berry et ses alentours, l'autre est cette interrogation sur les coïncidences qui vient sporadiquement s'intercaler dans le cours de mes investigations zodiacales. Ces deux fils ne cessent d'ailleurs de se croiser, formant un brin qu'il serait bien artificiel de démêler. C'est comme une de ces pièces de théâtre élizabéthaines avec ses deux intrigues : la principale et la secondaire qui se dénouent ensemble au final. Sauf que le final ici n'est pas de mise...

Ce préambule pour dire qu'au même moment où je m'évertuais à pénétrer cette obscure légende déoloise en poursuivant ma lecture de Montjoie et saint Denis !, je me suis offert le luxe d'une digression dans l'univers romanesque de l'écrivain espagnol Enrique Vila-Matas. Je dis bien luxe, car cette initiative n'avait rien de raisonnable : le temps me manque déjà pour venir à bout des lectures entamées et je me rajoute une nouvelle dose d'imprimé. Cela, on en conviendra aisément, frise l'inconséquence... Pour venir à bout des scrupules qui naturellement me tenaillent (« Finis donc déjà ce que tu as commencé, tu verras bien après »), je me donne d' « excellents » prétextes : Villa-Matas, dont je n'ai lu jusqu'à présent que des extraits et quelques articles de revue, est un écrivain qui fait lui aussi la part belle aux coïncidences (avec une savante ironie qui est, semble-t-il, sa marque de fabrique et qui fait se demander toujours si ce qu'il raconte est, comme l'on dit trivialement, du lard ou du cochon). Par ailleurs, le livre de lui que j'ai choisi se nomme Paris ne finit jamais, ce qui fait écho à l'étude d'Anne Lombard-Jourdan dont il est dit (quatrième de couverture) qu'elle « éclaire ainsi de façon décisive les causes profondes de la primauté de l'abbaye royale de Saint-Denis et de la singularité et de l'ascendant de Paris capitale. » Ce livre se tenait donc dans le droit fil de mes deux problématiques (allons-y pour le mot pédant) exposées au-dessus.

Ce préambule pour dire qu'au même moment où je m'évertuais à pénétrer cette obscure légende déoloise en poursuivant ma lecture de Montjoie et saint Denis !, je me suis offert le luxe d'une digression dans l'univers romanesque de l'écrivain espagnol Enrique Vila-Matas. Je dis bien luxe, car cette initiative n'avait rien de raisonnable : le temps me manque déjà pour venir à bout des lectures entamées et je me rajoute une nouvelle dose d'imprimé. Cela, on en conviendra aisément, frise l'inconséquence... Pour venir à bout des scrupules qui naturellement me tenaillent (« Finis donc déjà ce que tu as commencé, tu verras bien après »), je me donne d' « excellents » prétextes : Villa-Matas, dont je n'ai lu jusqu'à présent que des extraits et quelques articles de revue, est un écrivain qui fait lui aussi la part belle aux coïncidences (avec une savante ironie qui est, semble-t-il, sa marque de fabrique et qui fait se demander toujours si ce qu'il raconte est, comme l'on dit trivialement, du lard ou du cochon). Par ailleurs, le livre de lui que j'ai choisi se nomme Paris ne finit jamais, ce qui fait écho à l'étude d'Anne Lombard-Jourdan dont il est dit (quatrième de couverture) qu'elle « éclaire ainsi de façon décisive les causes profondes de la primauté de l'abbaye royale de Saint-Denis et de la singularité et de l'ascendant de Paris capitale. » Ce livre se tenait donc dans le droit fil de mes deux problématiques (allons-y pour le mot pédant) exposées au-dessus.

Quel est l'argument du livre ? Quatrième de couverture encore : « A l'occasion d'une conférence qu'il doit donner à Barcelone, un écrivain revient sur ses années de bohême et d'apprentissage littéraire à Paris. Sous la figure tutélaire d'Ernest Hemingway, il dit son amour pour cette ville à travers les souvenirs de ses premiers pas dans l'écriture. »

Bon, là-dessus, j'achète ce matin le Journal du Dimanche et voici qu'en dernière page du supplément Paris-Ile de France, je tombe sur un grand article de l'écrivain américain Jérôme Charyn, intitulé Le grand Paris de Hemingway. C'est une promenade jalonnée par les différents lieux parisiens marqués par le passage de « Papa », promenade où Charyn ne se prive pas d'égratigner le mythe à l'occasion.

Ainsi évoque-t-il la rencontre avec Scott Fitzgerald en 1925, au Dingo Bar, dans le 14ème : « A l'époque, l'auteur de Gatsby le Magnifique est idolâtré dans le monde entier. Mais il reconnaît tout de suite le talent de Hemingway. Et semble même impressionné par le jeune écrivain. Il l'aide d'ailleurs à faire publier Le soleil se lève aussi, le roman qui fait de lui une star.

C'est le début d'une amitié. Même si lors de cette première rencontre Scott pose des questions indiscrètes sur la sexualité de Hem' et finit la soirée ivre mort. Hemingway s'amuse à noter que, quand Scott est assis au bar, ses jambes sont si courtes qu'elles ne touchent pas le sol. Comme à son habitude, il ne peut s'empêcher de se moquer de la personne qu'il encense. »

Or, la page sur laquelle j'avais arrêté ma lecture du livre, la page 54, relatait précisément cette rencontre de 1925 entre Fitzgerald et Hemingway : « Ce fut le début d'une amitié qui commença sur un bon rythme et finit très mal. Paris est une fête raconte que, quelques jours après cette première rencontre , ils partirent tous les deux en train pour Lyon afin de récupérer la voiture décapotable que l'écrivain à succès y avait abandonnée, l'un l'écrivain très riche, brillant et déjà très célèbre (Scott Fitzgerald), et l'autre, un peu plus jeune et encore un débutant (Hemingway), un écrivain sans argent, avide de triompher et content d'avoir fait la connaissance de cette grande étoile de la littérature. »

Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à prendre note quasi systématiquement des coïncidences (en février 1991, dans un cahier Clairefontaine à couverture rose), la première page mentionnait déjà Hemingway, à travers une de ses nouvelles intitulée Une très courte histoire.

Cette histoire-ci promet en revanche d'être très longue...

01 octobre 2006 | Lien permanent | Commentaires (2)

Tout cela n'en finit jamais

"Il y a eu un long silence et puis il a dit quelque chose comme "Ça n'en finit jamais". Je lui ai demandé de quoi il parlait, il m'a dit : "Les signes, les coïncidences, les collusions du destin, tout cela n'en finit jamais."

Christian Garcin, Des femmes disparaissent, Verdier, 2011, p. 165.

Je suis étonné de ne pas avoir évoqué ici plus tôt la figure de Christian Garcin, car voilà bien un autre écrivain de la coïncidence, comme l'espagnol Vila-Matas, l'allemand Sebald ou l'américain Auster. Pas un seul de ses romans où la coïncidence n'intervienne pas. C'est le cas encore dans ce dernier livre, inclassable roman aux marges du polar et du road movie, errant dans les zones floues entre réalisme et fantastique. Le personnage principal en est Zhu Wenguang, dit Zuo Luo, ou encore Zorro, détective privé et justicier obèse et taiseux, dont l'occupation principale est de retrouver et de sauver des femmes chinoises vendues par leur famille et maltraitées par leurs maris. Quel autre écrivain français aurait l'audace d'imposer un tel personnage (qui m'a fait penser sous plusieurs de ses facettes au Ghost Dog du film de Jim Jarmusch*) ? Il y faut tout d'abord une vraie connaissance, érudite et sensible, de la société et de la culture asiatique, de sa tradition comme de sa modernité, ainsi qu'en témoigne par exemple ce qu'on pourrait presque appeler la bande sonore de l'ouvrage, où karaoké et opéras ponctuent les différents épisodes de l'intrigue.

Je suis étonné de ne pas avoir évoqué ici plus tôt la figure de Christian Garcin, car voilà bien un autre écrivain de la coïncidence, comme l'espagnol Vila-Matas, l'allemand Sebald ou l'américain Auster. Pas un seul de ses romans où la coïncidence n'intervienne pas. C'est le cas encore dans ce dernier livre, inclassable roman aux marges du polar et du road movie, errant dans les zones floues entre réalisme et fantastique. Le personnage principal en est Zhu Wenguang, dit Zuo Luo, ou encore Zorro, détective privé et justicier obèse et taiseux, dont l'occupation principale est de retrouver et de sauver des femmes chinoises vendues par leur famille et maltraitées par leurs maris. Quel autre écrivain français aurait l'audace d'imposer un tel personnage (qui m'a fait penser sous plusieurs de ses facettes au Ghost Dog du film de Jim Jarmusch*) ? Il y faut tout d'abord une vraie connaissance, érudite et sensible, de la société et de la culture asiatique, de sa tradition comme de sa modernité, ainsi qu'en témoigne par exemple ce qu'on pourrait presque appeler la bande sonore de l'ouvrage, où karaoké et opéras ponctuent les différents épisodes de l'intrigue.

Chacun des livres de Garcin s'ordonne autour d'un voyage, qui prend le plus souvent la forme d'une errance, d'une quête inaboutie. Dans L'embarquement, roman de 2003, le héros Thomas décide de partir après avoir vu un film. Pas n'importe lequel : "Un peu plus tard, sur l'initiative de Marie (en guise de contrepoison momentané, avait-elle dit), ils avaient visionné le film d'Andreï Tarkovski Stalker, que Thomas n'avait encore jamais vu. Et, par l'effet d'une de ces coïncidences qu'il appréciait particulièrement, une phrase du début du film était venue souligner, comme en écho, ses préoccupations du moment : "Autrefois, disait un personnge à un autre, l'avenir était le prolongement du présent. Les changements se profilaient loin, derrière l'horizon. A présent l'avenir se confond avec le présent." Ils étaient debout près d'une voiture, c'était l'hiver, tout un tas de menaces invisibles flottaient dans l'air. PLus loin se trouvait une zone inaccessible où les rêves devenaient réalité." (page 15)

C'est aussi par une référence à Tarkovski, à travers Sacrifice, un autre de ses films majeurs, que j'ai inauguré sur ce site la rubrique du Facteur de coïncidences. C'était en avril 2005, dans les premiers temps du blog, avec l'histoire du camion polonais immatriculé KAO : et régulièrement, le facteur de coïncidences n'a cessé d'entrelacer ses missives à l'étude proprement dite de la géographie sacrée du pays berrichon.

Claudel nommait ces événements "la jubilation du hasard". Christian Garcin, cette même année 2005, s'inspirait de cette belle formule pour le titre de son roman La jubilation des hasards. Le narrateur, Eugenio Tramonti, que l'on avait déjà suivi dans Le vol du pigeon voyageur, publié en 2000, rencontre dans l'avion qui le mène à New York le géologue Evguéni Smolienko :

"J'aime beaucoup les coïncidences, dit mon voisin. Il me semble que ce sont des signes qu'on reçoit, et qu'on ne sait pas interpréter. Je suis certain que même les plus anodines sont signifiantes.

Allez savoir, dis-je, les yeux dans l'océan tout en bas. Quelqu'un m'a dit un jour que les coïncidences étaient des miracles pour lesquels Dieu avait choisi de rester anonyme.

Très joli, approuva mon voisin. Pas mal du tout. Ah, l'heureux temps d'avant l'invention de la Raison, où le monde faisait signe... A présent, c'est le noir complet, nous sommes des insectes auxquels on a coupé les antennes. Heureusement, quelques coïncidences parfois viennent nous rappeler qu'il existe un ordre indéchiffrable, insoupçonné - je n'ose pas dire supérieur - qui, à côté de la froide logique nous régit peut-être aussi." (pp. 94-95)

De Christian Garcin, on lira aussi avec profit ses courts essais, dont je ne citerai ici que L'autre monde (Verdier, 2007), saisissante méditation autour du tableau de Courbet, Cerf courant sous bois, dont l'extrait suivant rejoint le passage précédent sur la perte de signification du monde.

"Nous ne sommes pas si loin du cerf de Courbet. L’autre monde, vert et brun, un peu flou, que révèle l’esquisse d’arrière-plan dans quoi se fond la course du cerf, s’efface sous nos yeux, dans sa profondeur insondable. Il est pour moi celui du grand Pan, le monde de l’hypothétique immédiateté antique, un monde qui jadis faisait signe et qu’aujourd’hui nous ne pouvons qu’appréhender imparfaitement, en miettes, à travers les écrans successifs de la conscience et du langage. Tout ce que nous voyons autour de la course du cerf, c’est du vert inatteignable. Ce qu’abrite ce vert, seul l’œil de l’animal le sait, et cela nous est tu à jamais."

_________

* Juste un exemple : Ghost dog, c'est le chien fantôme. Or, dans le roman de Ch. Garcin, une des figures les plus étranges est Vieux-Fang, un chien galeux new-yorkais qui serait la réincarnation d'un vieux yakusa japonais.

20 mai 2011 | Lien permanent | Commentaires (3)

Page : 1