19 octobre 2005

Retour sur Crozant

Avant de s'aventurer sur les terres de Balance, j'invite celles et ceux que ça intéresse à approfondir la question de la citadelle de Crozant, sise en zone Taureau, à travers l'article qui lui est consacré sur le portail de Rennes-le-Château. On y retrouvera des extraits de mes notes antérieures, mais aussi bien d'autres informations.

Marc Lebeau, à qui nous devons cette recension, est également l'auteur d'un passionnant article sur Etretat, en relation avec l'oeuvre de Maurice Leblanc, "L'Aiguille creuse", où il était d'ailleurs fait mention de Crozant.

00:20 Publié dans Taureau | Lien permanent | Commentaires (0)

16 octobre 2005

Si le grain ne meurt

A La Châtre, à une dizaine de mètres de l'Indre, au pied de l'ancien château seigneurial (qui abrite maintenant le musée George Sand), surgit la source appelée Grand-Font ou Fontaine Sainte-Radegonde. Un monument néo-gothique du 19ème recouvre le bassin triangulaire de 2,5 m de diamètre, au-dessus duquel trône dans une niche une statue en pierre polychrome de sainte Radegonde. La dénomination de la fontaine est récente : jusqu'en 1900, on l'appelait Fontaine Notre-Dame. Comme à Vaudouan, on y déposait des cierges pour la délivrance des femmes en couches, mais aussi pour celle des prisonniers (le donjon surplombant le site servait surtout de prison ). « Ces femmes « en mal d'enfant », rapporte Jean-Louis Desplaces, se rendaient ensuite en ville Place Notre-Dame, où elles déposaient des « chandelles » devant la statue de la Vierge. » (Florilège de l'eau en Berry, op. cit. p. 58).

Déplaçons-nous maintenant à trois kilomètres de La Châtre, au village du Magny. L'église y a pour titulaire saint Michel (rappelons que les pélerins qui allaient au Mont Saint-Michel s'arrêtaient à Vaudouan). Son histoire mérite attention : elle fut en effet offerte, ainsi que le bourg, à l'abbaye de Déols, en 927, lors de la consécration de celle-ci. Les donateurs ne sont pas anodins : il s'agissait rien moins que de Guillaume II d'Aquitaine et de sa femme Ingeberge. Le chambrier de l'abbaye de Déols était d'office prieur du Magny. Un tel legs à une communauté que nous avons vue, dès le début, présider aux destinées de la vie religieuse de la région, ne peut manquer d'être marquée symboliquement. L'alignement Le Magny-Neuvy saint-Sépulchre est, comme on pouvait s'y attendre, chargé d'indices.

Ayant auparavant traversé La Motte-Feuilly et Briantes (deux paroisses qui relevaient de l'archevêché de Bourges), l'axe majeur (je le surnomme ainsi car Magny s'apparente au latin magnum) passe ensuite par l'abbaye de Varennes et frôle le hameau du Ponderon où se situe une fontaine Sainte-Madeleine invoquée également pour les biens de la terre. Une messe champêtre continue, semble-t-il, d'y être célébrée le 22 juillet, jour de la fête de la sainte. Celle-ci est étroitement associée à La Vierge Marie : elles sont ensemble au pied de la croix du Christ, recueillant ses dernières paroles (cf. Jean, 19, 25). C'est Madeleine qui, la première, découvre le tombeau vide puis Jésus ressuscité.

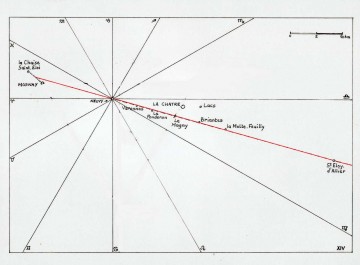

Prenons encore davantage de champ. Vers le sud-est, l'axe majeur prend racine à Saint-Eloy d'Allier, sur le parallèle de Sainte-Sévère, tandis que vers le nord-ouest, il aboutit au bois de la Chaise, entre Mosnay et le château de la Chaise Saint-Eloi. Un pélerinage existait là aussi, qui reliait l'église du village de Mosnay et les ruines du prieuré de la Chaise, qui relevait de Déols et dont la chapelle était dédiée à saint Eloi : « Arrivés au bord de la fontaine, les pélerins y trempaient un rameau bénit, au moyen duquel ils arrosaient le curé, afin d'avoir la bénédiction du ciel. » (Brigitte Rochet-Lucas, Rites et traditions populaires en Bas-Berry. Pélerinages et diableries, 1980, p.27).

Maintenant, pourquoi saint Eloi ? Ce saint, originaire du Limousin, a trouvé place dans le Propre du diocèse, « en raison, explique Mgr Villepelet, des voyages qu'il fit à Bourges, pour visiter son ami saint Sulpice-le-Pieux, et plus tard pour s'agenouiller sur son tombeau. » (Les saints berrichons, Tardy, 1963, p.199). Le prélat rapporte ensuite qu'au cours de ses visites, il délivra miraculeusement plusieurs prisonniers. La délivrance, aussi bien de la femme en gésine que du prisonnier, est donc bien le motif dominant la symbolique du secteur Vierge. Il apparaît dans le mythe de Déméter - implorant la délivrance de Proserpine retenue par Hadès – comme dans l'Evangile où Marie de Magdala (Marie-Madeleine) est délivrée de sept démons par Jésus lui-même (Marc, 16,9). Que cette femme soit ensuite la première à recueillir la Parole de Jésus ressuscité après l'avoir assisté dans sa dernière heure, rien de plus cohérent au regard du symbolisme que nous n'avons cessé de croiser ces derniers jours : la mort et la renaissance du grain, la cérémonie de l'époptie d'Eleusis, doivent être rapprochées de l'évocation du Fils de Dieu mort et ressuscité. « Quand saint Jean annonce la glorification de Jésus par sa mort, il ne recourt pas à un autre symbole que le grain de blé.

"La voici venue l'heure

où le fils de l'homme doit être glorifié.

En vérité, en vérité je vous le dis,

si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt,

il reste seul ;

s'il meurt,

il porte beaucoup de fruits."

(Jean 12, 23-24) » (Dict. Des Symboles, art. Blé, p. 128).

22:20 Publié dans Vierge | Lien permanent | Commentaires (3)

14 octobre 2005

Au retour de l'Arcture

« Courage donc! si le sol est de terre glaise, que dès les premiers mois de l'année de forts taureaux le retournent et que l'été poudreux cuise les mottes exposées aux rayons du soleil; mais si le sol est peu fécond, il suffira d'y tracer, juste au retour de l'Arcture, un mince sillon (...)»

(Virgile, Géorgiques, livre 1)

Au point de vue mythologique, le signe de la Vierge est donc lié aux aventures de la déesse Déméter (la Cérès latine). Fille de Cronos et de Rhéa, elle est avant tout la déesse du Blé et de la Moisson. Sa fille Perséphone (Proserpine) fut enlevée par Hadès (Pluton) alors qu'elle cueillait des fleurs dans la plaine d'Eleusis. Déméter, qui  avait entendu le cri de détresse poussé par sa fille, erra sur la terre pendant neuf jours et neuf nuits à la recherche de l'auteur du rapt. Au dixième jour, Hélios, pris de pitié, lui révéla le nom du ravisseur. Alors, dans sa colère, la déesse refusa de regagner l'Olympe tant que sa fille ne lui serait pas rendue. Finalement, grâce à l'intervention de Zeus, un compromis intervint : Perséphone vivrait avec sa mère six mois de l'année et les six autres mois elle les passerait en compagnie de son infernal époux. « A la première période de la vie annuelle de Perséphone, explique Joël Schmidt, correspond le printemps, les jeunes pousses qui, comme la déesse, sortent de la terre sous la protection de Déméter ; à la seconde période, l'époque des semailles de l'automne,des grains de blé enfouis dans la terre, comme Perséphone retournant au séjour des morts. » (Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, p. 94, Larousse, 1965)

avait entendu le cri de détresse poussé par sa fille, erra sur la terre pendant neuf jours et neuf nuits à la recherche de l'auteur du rapt. Au dixième jour, Hélios, pris de pitié, lui révéla le nom du ravisseur. Alors, dans sa colère, la déesse refusa de regagner l'Olympe tant que sa fille ne lui serait pas rendue. Finalement, grâce à l'intervention de Zeus, un compromis intervint : Perséphone vivrait avec sa mère six mois de l'année et les six autres mois elle les passerait en compagnie de son infernal époux. « A la première période de la vie annuelle de Perséphone, explique Joël Schmidt, correspond le printemps, les jeunes pousses qui, comme la déesse, sortent de la terre sous la protection de Déméter ; à la seconde période, l'époque des semailles de l'automne,des grains de blé enfouis dans la terre, comme Perséphone retournant au séjour des morts. » (Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, p. 94, Larousse, 1965)

On trouve encore à Eleusis les ruines du sanctuaire de Déméter et Perséphone ; c'est là qu'étaient célébrés les fameux mystères d'Eleusis. Une des cérémonies exalte le symbolisme du blé : « Au cours d'un drame mystique, commémorant l'union de Déméter avec Zeus, un grain de blé était présenté comme une hostie dans l'ostensoir, et contemplé en silence. C'était la scène de l'époptie, ou de la contemplation. A travers ce grain de blé, les époptes honoraient Déméter, la déesse de la fécondité et l'initiatrice aux mystères de la vie. » (Dict. des Symboles, art. Blé, p. 128)

La géographie sacrée du monde grec ne fait que confirmer ces visées symboliques : Eleusis se situe sur la direction 0° Vierge de la roue zodiacale centrée sur Delphes. Cet axe est fondamental : outre Eleusis, il relie Délos, Prasiai (d'où partaient une fois par an les théories sacrées à destination de Délos), Agra (où se situaient les petits mystères de Déo), l'Acropole et Delphes. Et il constitue, selon Jean Richer , la direction « polaire » d'un système propre à l'Attique : « Ainsi les lieux où se déroulaient les grands et les petits mystères, précise-t-il, étaient sur l'axe solsticial de l'Attique tandis que leurs dates étaient celles des équinoxes. Si bien que les quatre moments essentiels de l'année solaire se trouvaient désignés par un axe unique. » (Géographie sacrée du Monde Grec, p.88). En effet, les mystères d'Eleusis étaient célébrés lors de l'équinoxe d'automne. Date, on l'a dit, analogue pour le pélerinage de Vaudouan, où l'on a eu soin de recouvrir l'ancienne détermination astrale par une détermination liturgique.

Nous allons voir à la proche ville de La Châtre, où la statue de la légende avait fait un bref séjour, un autre témoignage remarquable du culte de la fécondité.

00:25 Publié dans Vierge | Lien permanent | Commentaires (1)

11 octobre 2005

Bootes

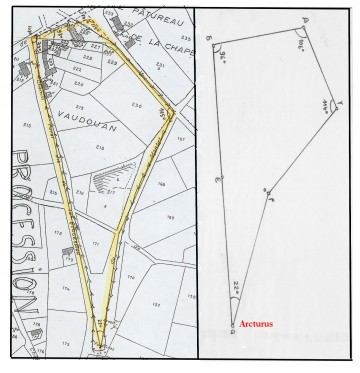

Je l'ai écrit dans un commentaire : la clé est astronomique. Cette forme de cerf-volant qu'affecte le parcours du pélerinage, avec cette pointe dont l'extrémité est la fontaine même de Vaudouan, est en effet étrangement proche du dessin de la constellation du Bouvier (Bootes). La source occupe la position de la brillante étoile Arcturus, qui donnait jadis son nom à la constellation tout entière.

Pourquoi le Bouvier ? A mon avis, parce que cette constellation, également nommée le Laboureur, le Gardien des Boeufs ou le Moissonneur, outre qu'elle fait écho à la génisse blanche de la légende, est voisine de la constellation de la Vierge (Virgo), de telle sorte que quand celle-ci disparaît à l'horizon, le Bouvier s'abaisse et semble la suivre. Aussi bien un mythe en a-t-il fait le mari ou le père de la virginale Érigone qui présidait aux moissons.

Bien d'autres mythes s'attachent au Bouvier. Je ne saurais trop conseiller la lecture de l'excellent article que lui consacre Francesco Lo Bue, dont voici un extrait particulièrement passionnant en ce qui nous concerne :

« Selon un mythe grec, le Bouvier représenterait Triptolème, placé dans le ciel à côté de sa charrue, la Grande Ourse. Celui-ci avait révélé à Déméter, la déesse des moissons, le nom du ravisseur de sa fille Perséphone. En remerciement, la déesse confia à Triptolème les secrets de la culture du blé et de l’agriculture, et lui donna comme mission de répandre ce savoir chez tous les peuples de la Terre.

D’autres auteurs prétendent que le Bouvier représente Philomélos, l’un des deux fils nés de l’union de Déméter et de Iason, qui inventa l’attelage et fut placé sur la voûte céleste en remerciement de ses bienfaits. Dans la même veine, les Romains voyaient dans le Bouvier le gardien des sept boeufs de la Grande Ourse, qui tournent en rond pour battre le blé autour du Pôle céleste. Le terme « septentrional » dérive du latin « septem triones », les « sept

boeufs » (de la Grande Ourse). »

Il est en outre remarquable de noter que, de même que dans l'axe du Bouvier céleste, se trouve l'Epi de la Vierge (Spica), le prolongement du chemin rectiligne ouest du pélerinage de Vaudouan atteint l'église de Pouligny Saint-Martin, d'origine romane, où des fresques des travaux des champs datés du début du XIIIème siècle témoignent encore de la symbolique agricole de l'ensemble cultuel. Peut-être n'est-ce pas hasard non plus si l'alignement désigne la tour Gazeau, vestige d'un château féodal cité en 1090 qui a servi de cadre romantique à Mauprat, le roman de George Sand.

Enfin, si l'on observe que dans le ciel nocturne le Bouvier se situe dans le prolongement de la Grande Ourse, on s'aperçoit que le village de Briantes occupe la position de celle-ci par rapport à Vaudouan. Or, l' « étymologie de Briantes, écrit Stéphane Gendron, est probablement gauloise, *Brigantium, avec briga « hauteur, mont », peut-être « forteresse ». Briga est un élément de composé fréquent en toponymie pour désigner des sites de hauteur (comp. v. irl. bri « colline ») et d'anciens oppidum.» (Les Noms de Lieux de l'Indre, op.cit. p. 3)

Comment dès lors ne pas penser au Brug na Boyne du Dagda, le Jupiter irlandais ? Littéralement, il s'agit de l' « Auberge » ou de « l'Hôtel de la Boyne », désignant sa résidence qu'on localise dans le tumulus protohistorique de Newgrange, où l'on retrouve également le nom de Boann, la maîtresse du Dagda et Minerve celtique.

01:10 Publié dans Vierge | Lien permanent | Commentaires (2)

07 octobre 2005

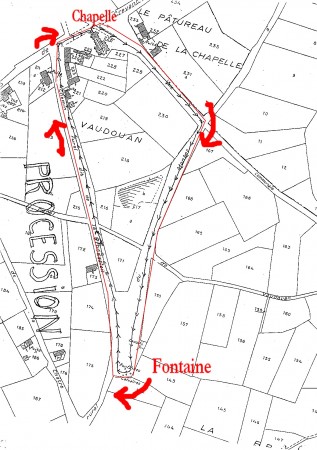

Pilgrimage to Vaudouan

Le pélerinage de Vaudouan - qui se déroule le second dimanche après la Nativité de la Vierge, c'est-à-dire le troisième dimanche de septembre, juste avant l'équinoxe d'automne – consiste en une procession conduite de la chapelle à la fontaine et retour, en prenant soin de contourner les deux édifices dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette circumambulation est un rite universel qui se pratique le plus souvent de la manière décrite ici, en gardant le centre à sa droite, autrement dit dans le sens du mouvement apparent du soleil. Dans la tradition celtique, le héros marque ainsi ses bonnes intentions. Dans le sens anti-horaire, la manoeuvre indique au contraire l'hostilité ou l'inimitié. Rappelons-nous l'histoire de Boand qui fait trois fois le tour de la source par la gauche. Citons aussi celle de Cùchulainn qui, au retour de sa première aventure sur la frontière d'Ulster, « fait en sorte que son char présente le côté gauche vers l'enceinte de la capitale, Emain Macha. Le roi Conchobar fait aussitôt prendre les mesures de précaution nécessaires. » (Dictionnaire des Symboles, article circumambulation, p. 620)

Notre-Dame de Vaudouan est invoquée pour la préservation des biens de la terre, et de manière plus générale, son culte est lié à la fécondité : jusqu'aux environs de 1900, les jeunes filles faisaient brûler des cierges près de la fontaine pour faciliter leur accouchement. S'étendant du 23 août au 22 septembre, le signe de la Vierge marque le terme du cycle annuel de l'élément Terre : « avant la terre froide du Capricorne, celle des ensemencements d'hiver ; après la terre grasse, humide et chaude, du Taureau, couverte de la végétation verdoyante et parfumée du printemps. Ici, se présente une terre desséchée par le soleil estival et épuisée de vertus nutritives, sur laquelle se couche l'épi fauché, en attendant que le grain sec se détache de l'épi, en même temps que de son enveloppe. Le cycle végétal s'achève sur une terre nouvelle, vierge, destinée à recevoir ultérieurement la semence. D'où la représentation du signe par une jeune fille, vierge ailée portant épi ou gerbe. » (Dictionnaire des Symboles, article vierge, p. 1012) La ville de Sainte Sévère, sur la pointe du secteur, blasonne aux deuxième et troisième quartiers d'azur à trois gerbes de blé d'or, armes de la famille de Brosse. En 1731, on voit encore les habitants de cette ville venir à Vaudouan y implorer la fin d'une terrible sécheresse. Jean-Louis Desplaces signale par ailleurs, dans son Florilège de l'eau en Berry (volume 3, 1986), que le pélerinage était jadis accompagné de la bénédiction des semences.

Ce n'est pas tout : on venait aussi à Vaudouan pour obtenir la guérison des maladies de la pierre, des hernies, de la gravelle. « La ville de La Châtre ayant des enfants subjects à la descente des boyaux, écrit M. de Gamaches, se vouant à la Sainte-Vierge, en étaient aussitôt guéris que la neuvaine était achevée. » (cité par Villebanois, La véritable histoire de N. D. de V., p. 26-29). Or l'on sait que le signe de la Vierge a été mis en rapport avec les intestins, le ventre et les reins.

Il nous reste à examiner le parcours lui-même du pélerinage. Le voici, indiqué sur un extrait du cadastre. Je l'ai longtemps regardé avant de repérer la forme qui y est, à mon sens, dissimulée. Je vous laisse provisoirement sur cette question.

23:00 Publié dans Vierge | Lien permanent | Commentaires (3)