20 juin 2007

Vita Martini (3) : Le cilice et la cendre

Devenu célèbre à la suite de la résurrection supposée d'un catéchumène, Martin est ordonné évêque de Tours le dimanche 4 juillet 371, contre son gré et "contre l'avis de certains assistants qui trouvent que ce moine a l'air trop misérable" (Encyclopaedia Universalis). Il ne renonce d'ailleurs pas au mode de vie monacal : il fonde en face de Tours, de l'autre côté de la Loire, le monastère de Marmoutier.

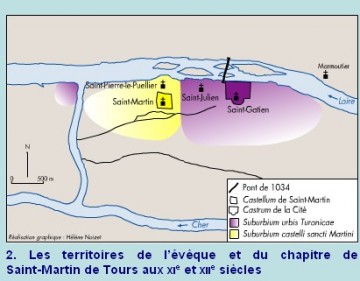

Sur l'importance de la place de Saint-Martin de Tours, une étude fort pointue d'Hélène Noizet nous apporte des éléments de réflexion tout à fait intéressants. Deux moments différents sont analysés : au IXe siècle tout d'abord, alors que l’Austrasie constitue le coeur de l’empire carolingien, avec les établissements monastiques d’Andenne, Echternach, Nivelles ou Stavelot comme principaux points d’appui du pouvoir. "À la périphérie immédiate de ce centre carolingien, se trouve Saint-Martin de Tours (...). À cette époque, Saint-Martin est une institution ecclésiastique incluse dans une Cité épiscopale (...). Dans cette région, Saint-Martin n’est pas le seul soutien du pouvoir: Saint-Denis forme un autre point fort du système politico-ecclésiastique carolingien. Les deux institutions sont souvent associées dans l’esprit du souverain et bénéficient de privilèges similaires, qu’il s’agisse d’immunité ou de possessions de biens."

©Hélène Noizet

Nous avons déjà pu établir, en ce qui concerne Saint-Denis, son implication dans la géographie sacrée du Berry. Nous voyons bien maintenant que la même chose est notable en ce qui concerne Saint-Martin de Tours. La géographie sacrée ne doit certainement pas être considérée comme un aimable divertissement et une simple ornementation dans le paysage mental des élites du Moyen Age, mais bien plutôt comme une donnée structurante étroitement liée aux processus historiques et aux enjeux de pouvoir qui les traversent.

Ceci peut encore être observé au XIIème siècle, deuxième moment étudié par Hélène Noizet, où "l’espace politique capétien dispose d’une seule capitale, Paris, et d’un sanctuaire royal singulièrement privilégié, Saint-Denis. (...) L’enclave royale de Saint-Martin constitue un point d’appui essentiel pour le roi, qui exploite au maximum les ressources de cette situation stratégique (...)" Plus haut, l'historienne rappelait qu'"à partir de 866, les abbés laïcs de Saint-Martin appartiennent systématiquement au lignage des Robertiens, les ancêtres des Capétiens, qui ont succédé aux Carolingiens à la direction du Regnum Francorum en 987. Saint-Martin acquiert ainsi une nouvelle dimension stratégique aux yeux du souverain, surtout dans ses relations conflictuelles avec les grands seigneurs que sont les comtes de Blois et d’Anjou. Ces derniers ont alternativement dominé le pagus de la Touraine (ressort comtal), mais les Capétiens sont finalement devenus les maîtres de cette région au tournant des XIIe et XIIIesiècles: les victoires de Philippe Auguste sur les comtes d’Anjou Plantagenêt, qui étaient aussi rois d’Angleterre depuis 1154, sanctionnent cette intégration définitive de la Touraine dans le domaine royal capétien. À cette échelle suprarégionale, Tours constitue donc un pion essentiel sur l’échiquier des relations entre Capétiens et Plantagenêts."

Partant, il n'est guère étonnant de retrouver nos clunisiens dans cette histoire : c'est en effet Mayeul lui-même, saint Mayeul, abbé de Cluny, qui installe ses moines à Marmoutier en 982 à la place des chanoines accusés de désordre. La vie même de Mayeul, telle que rapportée par son successeur Odilon, ne manque pas de références remarquables : c'est bien en se rendant à Saint-Denis que Mayeul trépasse à Souvigny, et c'est là, sur son tombeau, que le roi de France Hugues Capet (dont le nom même renvoie à la cape de Martin) se rend en 996, en compagnie de Bouchard, Comte de Vendôme, et de Renaud évêque de Paris. Et je rappelle une nouvelle fois qu'en 997 Raoul Glaber note dans ses Historiæ que lors de l’épidémie du mal des ardents, Mayeul est, avec Saint Martin de Tours, l’un des saints les plus sollicités et que son tombeau attire les foules «de tout l’univers ». La similitude avec saint Martin est poussée jusqu'à l'imitation des miracles : de même que Martin a connu la gloire grâce à la résurrection d'un catéchumène, saint Mayeul ressuscite un enfant. Odilon lui-même perpétuera cette assimilation en choisissant de mourir comme Martin sur un cilice : « Il passait les nuits en prières et en veilles, forçant ses membres épuisés à servir son âme, couché sur son beau lit de cendres et couvert d'un cilice…Ses disciples le priant de permettre que l'on glissât au moins sous lui de grossières couvertures ». « Il ne convient pas, dit-il, qu'un chrétien meure autrement que sur la cendre. Moi, si je vous laissais un autre exemple, j'aurais péché. » Et cet exemple fut suivi par les abbés de Cluny qui succédèrent à Odilon.

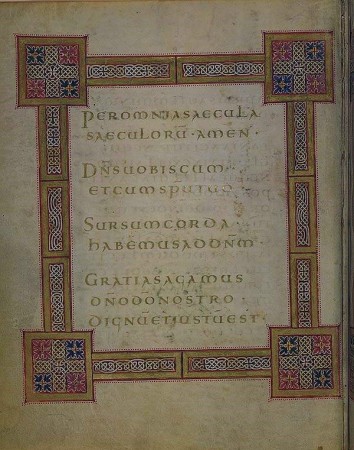

"L'abbaye Saint-Martin de Tours fut durant la première moitié du IXe siècle un centre éditorial de première importance. On a recensé pas moins de 45 bibles qui paraissent provenir de ce scriptorium réputé. Ce sont en général d'énormes bibles de format monumental et de plus de 400 feuillets, qui contiennent le texte complet de la bible. Elles étaient destinées à l'empereur, aux grands princes de la famille carolingienne, aux évêques, ou à d'autres abbayes. Copiée pour un des gendres de Charlemagne, le comte Rorigon, cette bible offre un remarquable exemple du nouveau type d'écriture qu'était la minuscule caroline."

Profitons-en pour revenir sur cette création déjà évoquée de la Commémoration des Morts ou Jour des Trépassés par ce même Odilon à la date du 2 novembre. Philippe Walter écrit qu'"il ne faisait qu'adapter au christianisme une vieille coutume celtique qui voulait qu'à cette époque de l'année les âmes étaient engagées dans leur migration funéraire. En plaçant ce jour-là la fête des défunts, on détournait vers le culte chrétien les antiques croyances de la nuit de Samain et on les rendait inoffensives parce qu'elles étaient simultanément rattachées à une autre vision de l'au-delà qui offrait l'espérance d'un paradis à côté de la menace de l'Enfer." (Mythologie chrétienne, p.44-45) Samain, fixée au 1er novembre, était la grande fête inscrite au calendrier irlandais où le passage était possible avec le Sid, l'Autre Monde. Elle se perpétue en quelque sorte avec Halloween.

On constate donc que l'effort clunisien d'assimilation des rituels païens reprend celui qui fut mené par Martin en son temps, à partir du IVème siècle. Encore faut-il soupçonner qu'à travers la seule figure de Martin, se dissimule en filigrane une société de clercs soucieuse d'imposer sa religion. Aviad Kleinberg (Histoires de saints, Gallimard, 2005, p.235) écrit que le biographe de Martin, Sulpice Sévère, "essaie d'adapter le modèle oriental de la Vie d'Antoine d'Athanase au public occidental." La nécessité où se trouvent les clunisiens de poursuivre l'entreprise d'assimilation montre bien qu'un demi-millénaire n'avait pas suffi pour entamer substantiellement le crédit des pratiques paganistes. La coupure est encore vive entre ces pratiques et la religion cultivée : seul le culte des saints, avec son mélange d'éléments païens et chrétiens, représente une forme d'expression populaire du christianisme. "Les villageois, explique Kleinberg (p. 232), qui représentent le plus grand nombre, adoptent les structures et les symboles chrétiens : le temps linéaire en même temps que le temps cyclique, la personnalisation des forces de la nature, un dieu devenu homme, un sauveur qui souffre comme un homme, un cosmos moral dans la partie invisible duquel perdurent des principes rigides de salaire et de châtiment. Par ailleurs, ils continuent de croire en une topographie sacrée (de montagnes, de grottes et de sources) dont le lien avec le christianisme est faible, ainsi qu'en des forces moralement neutres dominant la nature, la fécondité et la vie quotidienne.(C'est moi qui souligne)"

Le récit de la mort de Martin que nous verrons au prochain épisode est une belle illustration de la prégnance de cette topographie sacrée.

00:25 Publié dans Verseau | Lien permanent | Commentaires (2)

16 juin 2007

Vita Martini (2) : Ligugé

Martin a donc rejoint Hilaire, mais celui-ci ayant été contraint à l'exil en 356 par les hérétiques ariens au pouvoir, il quitte la Gaule et retourne en Pannonie où il convertit sa mère. De là, il revient par l'Illyricum, où sa lutte contre l'arianisme lui vaut d'être battu de verges. Martin essaie ensuite de mener la vie monastique près de Milan (centre zodiacal de la plaine cisalpine), mais, chassé de nouveau par le clergé arien, il se réfugie dans un îlot de la côte ligure. Puis, apprenant le retour d'exil de Hilaire, il regagne Poitiers et fonde près de là un monastère à Ligugé, le premier de Gaule. "Ce dernier site, s'interroge Ph. Walter, trahirait-il dans son nom sa dévotion au dieu celtique Lug et Martin ne serait-il pas l'alibi de la christianisation d'un site païen ?" ( Mythologie chrétienne, op.cit. p.52).

D'autres, il est vrai, font dériver ce nom de Ligugé de Locaciacum, « les petites cabanes », où Martin logeait ses disciples, mais ceci me semble d'autant plus douteux que j'ai par ailleurs déjà mis en évidence un alignement de lieux-Lig* dans ce même secteur Bélier (Liglet, Lignac et Lignat).

Mieux, Liglet (église Saint-Hilaire), pratiquement sur le méridien de Saint-Hilaire-sur-Benaize, mais aussi de Lingé et de Saint-Martin-de-Bridoré, rejoint Ligugé par un axe jalonné rien moins que par Villesalem, Leignes-sur-Fontaine (église prieurale Saint-Hilaire), Saint-Martin-la-Rivière, un bois dit de Savigny (qui rappelle bien sûr Souvigny), et Nouaillé-Maupertuis (très ancienne abbaye Saint-Junien fondée vers 690 par des religieux de Saint-Hilaire de Poitiers).

NB : Sur saint Martin, je découvre seulement maintenant le site du Centre Culturel Européen qui lui est consacré : Saint-Martin de Tours.

22:13 Publié dans Verseau | Lien permanent | Commentaires (0)

12 juin 2007

Vita Martini (1) : Hilaire

Martin naît, semble-t-il, en 316, à Sabaria, en Pannonie (Szombathely, en Hongrie), puis passe sa jeunesse à Pavie, en Italie, où, déjà, il pense à devenir moine. Mais, étant fils de soldat, il se doit de servir dans la garde impériale à cheval. "Cela ne l'empêche pas de pratiquer la vertu, peut-on lire dans l'Encyclopaedia Universalis (Thesaurus Index, II, p.1881), c'est ainsi qu'à Amiens il donne à un pauvre la moitié de son manteau." Ce geste célèbre peut être interprété comme la première inscription de Martin dans la géographie sidérale neuvicienne : Amiens se situant en effet en Sagittaire, signe de la Chevalerie. Libéré ensuite de ses obligations militaires, il se fait baptiser et va se mettre sous la protection de l'évêque de Poitiers, Hilaire (saint Léger fera de même quelques siècles plus tard). N'importe-t-il pas de faire coïncider le nouveau départ d'une existence avec le commencement même de la roue zodiacale ?

| La charité de saint Martin |

Heures d'Étienne Chevalier, enluminées par Jean Fouquet |

| Paris, musée du Louvre, département des Miniatures et Enluminures, RF 1679, © Photo RMN |

Non loin de Souvigny, le village de Saint-Hilaire porte la marque du saint hilare : Sancto Hilario au XIIème siècle, c'était une ville close et fortifiée, où s'installa également une commanderie de l'ordre de Malte. Il jalonne un autre alignement d'importance, qui relie Souvigny à son presque homonyme Sauvagny (que j'avais d'abord repéré sur l'ancienne carte de Cassini sous le nom de Souvagny-le-Comtal).

Or ce minuscule village de 100 habitants s'honore d'une église dont je lis qu'il appartenait aux chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, mais ceci n'est que l'autre nom de l'Ordre de Malte. Deux propriétés de l'Ordre sur le même axe issu de Souvigny, voilà qui n'est sans doute pas fortuit, d'autant plus qu'après avoir traversé Saint-Victor, au nord de Montluçon, (et il n'est pas anodin que Victor, martyrisé à Marseille en 303, soit lui aussi comme Martin un soldat romain), il rejoint Toulx Sainte-Croix, le haut-lieu polaire que nous connaissons bien et dont j'ai pu écrire déjà en 2005 que "pour Henri de Lubac, la croix érigée sur une montagne, au centre du monde, reproduit totalement l'antique image de l'arbre cosmique, en tant qu'Axe du Monde joignant le pôle terrestre au pôle céleste. Or, le méridien de Toulx est le vecteur éloquent d'une telle symbolique : balisé par Boussac ( dont le château abrita longtemps les tapisseries de la Dame à la Licorne ), il désigne le village de Primelles, dans le Cher, situé au coeur de la forêt domaniale de Thoux... Ici, selon Mgr Jean Villepelet (Les Saints Berrichons, Tardy, 1963, p.169), aurait séjourné assez longtemps saint Firmin, évêque d'Amiens, tandis qu'il se rendait à Rome au tombeau des Apôtres. Séjour significatif : Amiens se situe pratiquement sur ce même méridien."

00:03 Publié dans Verseau | Lien permanent | Commentaires (5)

09 juin 2007

Boire à tyrelarigot

Martiner, chez Rabelais, c'est donc boire plus que de raison. C'est dire si, avec saint Martin, nous ne quittons pas la thématique de la beuverie qui s'est si vite imposée dans l'étude de Verseau. Et le mot connait bien des dérivés bachiques, ainsi du martinage, que l'un de nos hauts dirigeants n'hésite pas à citer dans un de ses discours : "La nouvelle classe bourgeoise qui émerge au XVIIIème siècle n'hésite pas à remplir ses celliers, raréfiant, de ce fait, ceux des aubergistes et provoquant ce que l'on a appelé des « émeutes de la soif ». Aussi la récolte nouvelle est-elle attendue comme une bénédiction et dans la fête, notamment le 11 novembre, jour du paiement des contrats d'embauche et de la dégustation du vin nouveau ou « martinage », du nom de Saint-Martin, célébré ce jour-là." (Allocution de Christian Poncelet, président du Sénat, 6 décembre 2006) (1)

Et nous n'oublierons pas le mal Saint-Martin (l'ivresse) et l'expression provençale "faire sant Martin" qui désignait l'acte de boucher les tonneaux et de monter à califourchon sur les fûts pour goûter le vin nouveau avec un chalumeau.

Philippe Walter rappelle que le concile d'Auxerre, dès 578, "avait tenté de mettre fin aux ripailles dont la fête du saint était l'objet. Sans succès apparemment puisqu'au XVIe siècle Ronsard continuait de célébrer les "martinales" dans le plus pur style de la tradition bachique." (Mythologie Chrétienne, op.cit. p. 53)

"L'oie réhabilitée", un texte succulent d'un écrivain du 19è siècle, Christophe Bataillard, qu'on peut trouver sur la bibliothèque électronique de Lisieux, montre que le rapport de saint Martin à cette tradition bachique a déjà été perçue par quelques auteurs : " Millin cite encore l'opinion du Père Carmeli, qui n'aurait vu dans les Martinalia, que la continuation dans la Gaule, païenne d'abord et ensuite chrétienne, des fêtes de Bacchus, succédant aux vendanges célébrées chez les Grecs, au mois Anthesterion, sous le nom de Pithoegia { grec }, et chez les Romains, sous les noms de Vinalia et de Brumalia. Cette opinion s'appuierait sur divers miracles opérés au tombeau de saint Martin en faveur des buveurs de vin. M. Leber admet sans hésiter cette origine : « C'est en passant par les Brumalia des Romains, dit-il, que les Anthestéries grecques sont venues se mêler au divertissement des Chrétiens, où elles ont usurpé longtemps après le nom de saint Martin. »"

Il faudrait plutôt renverser le sens de l'usurpation : c'est bien parce qu'on ne parvenait pas à éradiquer ces fêtes débridées qu'on a tenté de les modérer en les recouvrant du manteau de saint Martin. La greffe du nom a pris, mais les coutumes bachiques n'en ont pas moins perduré, assurant du même coup au saint une notoriété qui passa les siècles.

En effet, pour en revenir à Rabelais, Jean-Mary Couderc, maître de conférences à Tours, juge, dans une excellente étude sur " Les toponymes Saint-Martin dans nos campagnes" que "les 5 citations de saint Martin dans son oeuvre prouvent, par leur caractère allusif, que la légende du saint est familière à l'auteur et que ce dernier juge qu'elle est bien connue de ses contemporains. Ceci montre le niveau de popularité que conserve encore notre saint dans la première moitié du XVI' siècle (Gasnault P., 1984, p. 932)."

Une de ses occurrences est d'ailleurs observable dans le passage de la vieille accoucheuse de Saint-Genou : "Dont une horde vieigle de la compaignie, laquelle avoit la reputation d'estre grande medicine et là estoit venue de Brizepaille d'auprès de Sainctgenou d'avant soixante ans, luy feist un restrinctif si horrible, que tous ses larrys tant feurent oppilez et reserrez, que à grande pene avecques les dents, vous les eussiez eslargiz, qui est chose bien horrible à penser: mesmement que le diable à la messe de sainct Martin escripvent le caquet de deux gualoises, à belles dentz allongea son parchemin."

(C'est moi qui souligne).

_____________________________________________________________

1) Petite note adventice qui n'a pas grand chose à voir : Il n'y a pas que les élèves qui pratiquent le copier-coller sans citer bien sûr leurs sources. Il semblerait que notre président sénateur ait largement emprunté à un article légèrement antérieur de l'universitaire Gilles Fumey comme on peut en juger sur le passage cité. Voici l'original chez Gilles Fumey : "La nouvelle classe bourgeoise qui émerge au 18e siècle remplit ses celliers et raréfie d’autant les vins qui manquent chez les aubergistes, provoquant des émeutes comme celle des canuts lyonnais en 1788 ou des ouvriers du quartier de la Bastille à Paris qui fomentent des « émeutes de la soif ». La récolte est attendue comme une bénédiction et dans la fête, notamment le 11 novembre qui est le jour du paiement des contrats d’embauche et de la dégustation de vin nouveau (le « martinage », du nom de Saint Martin fêté ce jour-là par un banquet autour d’une oie, avant que l’armistice de 1918 ne prenne le dessus)."

Christian Poncelet (ou son nègre) a omis quelques détails présents ici, mais les phrases sont pratiquement identiques. Et ce n'est pas le seul exemple qu'on puisse relever dans ce discours.

00:55 Publié dans Verseau | Lien permanent | Commentaires (0)

06 juin 2007

Chevaux et fontaines

"Comme je lui parlais de l'orage, elle se mit à rire et à hausser les épaules en me disant que je n'étais qu'un bourri de ne pas savoir encore que les orages ne sont jamais pour nous lorsqu'ils prennent naissance du côté du soleil levant »

Observons plus attentivement l'alignement Ygrande-Souvigny. A Ygrande même, l'église Saint-Martin faisait partie d'un couvent bénédictin rattaché ensuite à Souvigny.Deux villages situés ensuite entre Ygrande et Saint-Mayeul méritent l'attention. Le Vilhain tout d'abord : occupé, semblerait-il, en permanence depuis l'époque gauloise, c'est le point culminant du pays de Tronçais. Son église est également sous la patronage de saint Martin, qui nomme en outre une fontaine "miraculeuse". A l' ombre de l'église se dresse un menhir impressionnant, haut de 4,56 m, large de 1,48 m, auparavant couché en bordure de la route du Vilhain à Hérisson, près d'un point de vue, et déplacé ici en 1985. Le site lieux sacrés rapporte que "L'abbé Charles-Antoine-Marie Bordelle, ancien curé du Vilhain dans la seconde moitié du 19 ème siècle écrivait à propos de cette pierre : "le dessus n'est pas tout à fait plat; il y a comme des espèces d'élévations graduées, qui ont dû être faites exprès, pour faire couler le sang des victimes. Elle a toujours porté le nom de Pierre Chevriau ou Chevau, il est probable qu'elle a conservé le nom des victimes qu'on immolait le plus souvent : les chevreaux et les chevaux"..."

Sans vouloir retenir l'interprétation sacrificielle très en vogue au 19ème, il est intéressant de retrouver la référence au cheval que Ph. Walter associe, on l'a vu, à saint Eloi (signalons aussi que, parmi les autres animaux associés aux Douze Jours, il mentionne l'ours - or, le premier ruisseau croisé par l'alignement est celui dit de l'Ours).

Saint-Nicolas (photo)

L'autre village traversé avant Saint-Mayeul est Le Brethon, dont l'église Saint-Pierre renferme " une amusante statue de Saint Nicolas revêtu des ornements d'évêque, et accompagné du saloir contenant les trois petits enfants qu'il vient de sauver de la mort." Or, saint Nicolas est également lié à la période qui nous occupe, puisque sa fête est placée le 6 décembre : "Le lieu primitif de l'implantation du culte de saint Nicolas en France, explique Ph. Walter, est Saint-Nicolas-de-Port à côté de Varangéville, important site lorrain d'extraction du sel depuis le Moyen Age. Comme pour rappeler ce lien séculaire de Nicolas et du sel, l'église de Varangéville est encore dédiée à saint Gorgon, un martyr qui eut les intestins salés par ses bourreaux. Saint Gorgon de Varangéville évoque irrésistiblement le Gargantua rabelaisien dont le lien avec le sel est bien rappelé dans le roman."

Saint Genou, que cette incursion bourbonnaise nous a un peu fait perdre de vue, se rappelle à notre bon souvenir puisque je me souviens avoir lu dans un article du site consacré au village que sur les chapiteaux du choeur sont représentés des récits de l'Ancien Testament puis des histoires tirées de la légende de saint Genou :"Il chasse un démon qui sort de la bouche du possédé..., il baptise ou ressuscite trois enfants debout dans une cuve."

Saint Genou, saint Nicolas, même combat ?

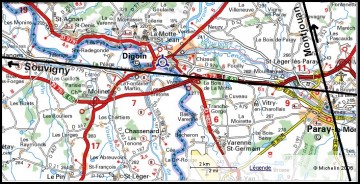

Si l'on examine maintenant l'axe dans son prolongement vers l'est, on découvre qu'il enjambe l'Allier à Toulon-sur-Allier (église Sainte-Marthe et Saint-Martin, nef du XIème), traverse la Sologne Bourbonnaise en passant par les Chevennes, touche Chavanne au sud de Digoin avant de rejoindre la grande ville de pélerinage de Paray-le-Monial.

Les parages de Digoin, à proximité de cet axe, dans cette zone frontalière entre les deux départements de l'Allier et de la Saône-et-Loire, révèlent une concentration de lieux-dits faisant écho à des noms maintenant familiers : Estrée, Fontaine-Saint-Martin, Les Bretons, et les proches villages de Saint-Léger-sur-Vouzance et Saint-Léger-les-Paray.

La très grande fréquence de Saint-Martin doit en particulier nous amener à nous pencher une fois de plus sur ce saint extrêmement populaire.

01:05 Publié dans Verseau | Lien permanent | Commentaires (0)